4月になりましたねえ。

甥っ子が高校生になったのですが、学校はちゃんと始まるんでしょうか。

さて勿論、コロナウイルス の話なんかではなくタバコの話です。

とゆうか改正健康増進法の話。受動喫煙防止条例の話。

まずは一服して頭をスッキリさせて、どういう規定なのか見てみましょう。

まずは施設の種別。いやその前に「適用除外場所」ですね。

●改正健康増進法の「適用除外場所」

「人の居住の用に供する場所」

ここには「家庭」だけじゃなく「職員寮の個室」「入居施設の個室」などが含まれます。

「入居施設」は例えば老人ホームなど。

「宿泊施設の客室」「車両船舶の客室(宿泊用個室に限る)」

「宿泊施設」ですが、法的には細かく「旅館業法に基づく〜」などの規定があります。

「規定対象となる場所(病院の敷地内等)において現に運行している一般自動車等の内部」

ん〜と、例えば病院の駐車場に停めた車のなかで吸うならOKってことかな?

けど待って?「自家用車の車内」に関する規定はないの?

まあいいか。「家庭」が除外されていること。ホテルなんかは「喫煙可」の部屋を設けてもOK。って辺りが、普通には押さえておくべきところでしょうか。

●施設類型別ルール

「施設」が3種に分けられて、それぞれについてルールが定められています。

・第一種施設

・第二種施設

・喫煙目的施設 の、3つです。

まずは「第1種施設」、原則として敷地内禁煙とされる施設のことです。

学校・児童福祉施設・病院・診療所・行政機関の庁舎、などです。

「子ども・患者などに特に配慮」それと行政機関は自ら襟を正そうということでしょうか。(国会議事堂はどうなってんのかな?)

ただしこの第1種施設においても、「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる」とあります。

学校には勿論、大学も含まれてますね。

橋本治は「タバコなしで物書きはありえない」という素晴らしい言葉を残されていますが、学者先生達はタバコなしでちゃんと論文を書けているんでしょうか、心配です。

次に「喫煙目的施設」とは?

「公衆喫煙所」「タバコ販売店の店内」そして「喫煙を主目的とするバー、スナック等」。

ここでは問答無用にタバコが吸える、って訳ですね。

いや間違いです。どうやら「問答無用」ではないようです。

「タバコ販売店」は、陳列棚の約5割以上が、タバコ・喫煙具に占められていること。客に飲食をさせる営業を行なっていないこと。という条件がつきます。

「バー・スナック」は、「通常主食として認められる食事」を主として提供するものを除く、とされています。

さて問題の「第二種施設」です。

施設例:飲食店・事務所・工場・ホテル・物品販売店・社会福祉施設・集会場・鉄道など、とされています。

●原則屋内禁煙

●ただし、基準を満たした喫煙専用室でのみ喫煙可

●喫煙可能部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない

●喫煙専用室を設置している旨の標識掲示が必要

これに幾つかの補足がつけ加えられます。

重要なのは

①「加熱式たばこ専用喫煙室」の規定

②「既存特定飲食提供施設」に対する特例(=経過措置)でしょうか。

①は、紙巻きタバコと加熱式タバコで、喫煙室の規定が違うということです。「加熱式たばこ専用喫煙室」では飲食ができます。紙巻きタバコも吸える喫煙室では、飲食不可、となります。

②の「既存特定飲食提供施設」とは「既存の経営規模の小さな飲食店」です。

1.令和2年4月1日時点で現存する飲食店・喫茶店等

2.個人または中小企業が経営

3.客席面積100平方メートル以下

以上の条件すべてをクリアしてなきゃいけません。

さらに東京都の「受動喫煙防止条例」では、親族以外の従業員がいないこと、という追加条件があります。ほか千葉市などでも同じ条件が課されています。

ここで重要なのは、あくまでこれは「経過措置」であって、将来的にこの猶予は取り消される筈であること。また「既存」の飲食店のみの特例であって、新規開店のお店にはこの特例は受けられない、ということです。

さて、こう見てきて、僕が疑問に思うのは

①「条例」は「法律」の規定を超えちゃっていいの?

②なんで「喫煙」と「飲食」をこんな執拗に分けたがるの?

③「私設」喫煙所は可能か?です。

まず①から。

国会で議決される「法律」より厳しい、地方自治体の「条例」はありなのか。

とりあえず日本国憲法第九十四条。

「地方公共団体は、その財源を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」

これが条例制定の根拠になるんですね。

また地方自治法第14条「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。」と、あります。

すると「東京都受動喫煙防止条例」は国の定めた法律=「健康増進法」を超えちゃっててダメなんじゃないの? とも言えます。

言えますがしかし現在では「地方分権」なんてことも議論されてますからね。国の法令を超える罰則を課した条例が合法とされた判例なんかもあるようです。

ここでは地方自治体が定めるところである条例が「法令の趣旨に則した」ものであるか否かがポイントのようですね。つまり「従業員のいる飲食店」を「喫煙可能店」に含めないのは、改正健康増進法の謳う「望まない受動喫煙をなくす」という趣旨に則しているからOK、ということになるのでしょう。

ですが改正健康増進法の趣旨に「既存特定飲食提供施設の保護」がある、と考えれば、「既存特定飲食提供施設」の範囲を拡大することもまた、「法令の趣旨に則した」条例になる余地がありますよね?

まあ、現状ではあんまり賛同が得られそうにないですが…。

しかし今後は分かりませんよ? 禁煙化で業績の悪化した飲食店からの声が上がれば、そしてこれをうまく支援することができれば、不可能とは言い切れないんじゃないでしょうか。

現状では望み薄、けれどもいろいろ考えておいても損はない、と思いたいです(弱気)

10年前、我が神奈川県も他県に先んじて「受動喫煙防止条例」を成立させたんですよね。ちゃんと反対してくれる人もいたにはいたんですが。

https://ironna.jp/article/461

②と③は項を変えましょう。いつもながら話がくどくなってますから。

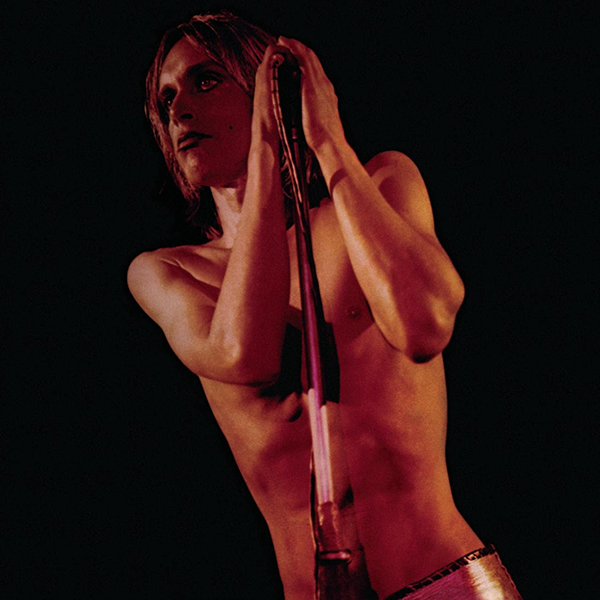

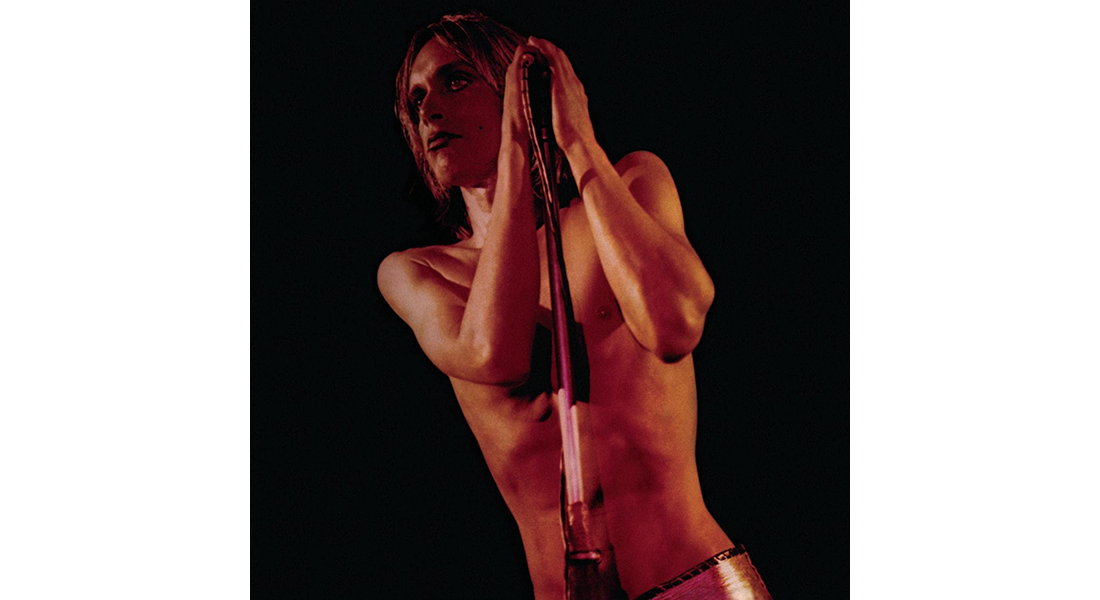

イギー・ポップ&ザ・ストゥージズの「RAW POWER」。

間違えました。RAW → LAW、ですね、「法律」は。

「淫力魔人」という素晴らしくも昭和テイストな邦題に免じてお許しを。

コメント